寄付金控除とは

寄付金控除とは、所定の要件を満たしている状態で確定申告をすると、支払った寄付金額の一部が控除される制度です。

慈善団体などへの寄付だけではなく、ふるさと納税で活用している方がたくさんいます。寄付であれば全てが控除対象になるわけではなく、特定寄付金に該当することが条件です。

1.寄附金控除(特定寄附金)

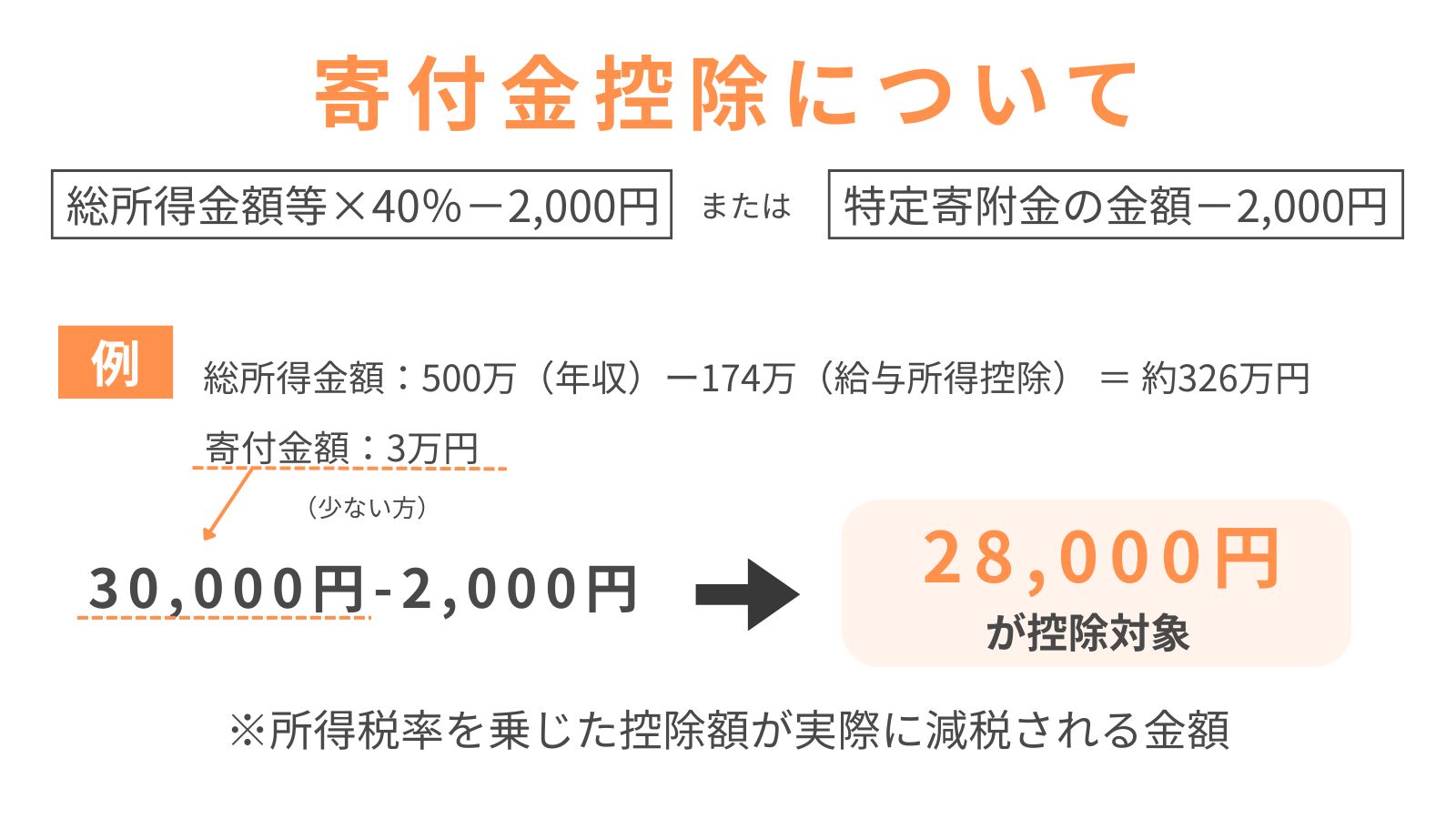

国内に居住する個人が年間2,000円を超える特定寄附金(例:ふるさと納税、認定NPOへの寄附など)を支出した際に、①実際に寄付した特定寄附金-2,000円②総所得金額等×40%-2,000円の金額のうち少ない金額が所得税から控除されます。

以下、わかりやすい例で簡単に解説します。

例)Aさんのケース:年収500万円/ふるさと納税 3万円

①実際に寄付した特定寄附金-2,000円は、30,000円-2,000円なので、28,000円です。

一方、②は、まず、総所得額を算出します。総所得額は、年収から給与所得控除(概算)を引いた額になるので、500万円−174万円 = 約326万円です。②総所得金額等×40%-2,000円は、約326万円×40%-2,000円のため、上限約130万円になります。

よって、28,000円が控除対象となります。

![チェックマーク チェックマーク]()

寄付金控除を受ける場合は、確定申告で手続きしないといけません。

会社員の年末調整では寄付金控除ができないのでご注意ください。毎年1月1日~12月31日までに支出した寄付金は、翌年2~3月に行う確定申告をした後に控除額が戻ってくる流れです。

昨今はe-TAXによる電子申告の利便性が向上しています。

初めての確定申告は戸惑うことがあるかもしれませんが、翌年以降は要領を掴んでスムーズに確定申告できます。

確定申告が面倒な理由で寄付金控除を受けない方がいますが、毎年確定申告をすれば還付金を使って寄付することが可能です。社会貢献のためにも、寄付金控除の対象であれば確定申告をしっかり行いましょう。

![チェックマーク チェックマーク]()

国や地方公共団体への寄付金は、特定寄付金の対象になるケースがほとんどです。

学校への入学時に行う寄付は特定寄付金の対象外になります。その他の団体等への寄付が特定寄付金の対象になるかについては、細かいルールが設定されています。

主な特定寄付金の対象団体は以下の通りです。

- 公益財団法人

- 公共社団法人

- 独立行政法人

- 自動車安全運転センター

- 日本司法支援センター

- 日本私立学校振興

- 共済事業団及び日本赤十字社

- 学校法人(入学に際する寄付を除く)

- 社会福祉法人

- 更生保護法人

- 認定NPO法人

このほか、特定公益信託と政治活動への寄付は一定の要件を満たすと、特定寄付金の対象になる場合があります。

気になる寄付先あがれば、特定寄付金として控除対象になるのか問い合わせてみるとよいでしょう。特定寄付金対象の団体は、寄付金控除に詳しいスタッフがサポートしてくれます。

![チェックマーク チェックマーク]()

寄付金控除の確定申告では、寄附した団体などが発行する「寄附金の受領証(領収書)」もしくは、電磁的な方法で交付された受領証を印刷した「電磁的記録印刷書面」が必要です。

必要書類がない場合は、実際に寄付をしていても寄付金控除を受けることはできません。

2.寄附金税額控除

寄付金税額控除とは、所得税ではなく住民税が控除される制度です。

簡単に言うと、所得税の控除だけでは足りないとき、「住民税」からも寄付金を控除してもらえる制度です。ただし、住んでいる市区町村がこの制度を取り入れている必要があります。

原則として、寄付金控除の還付額を上回る所得税を納税していた場合は、寄付金税額控除の対象にはなりません。寄付はしているけど所得税の納税額そのものが少ない場合に寄付金税額控除が適用されます。

寄付金控除の還付対象額より所得税が少ない場合は、お住まいの役所等へ問い合わせてみるとよいでしょう。

寄付に関する2つの控除制度

上記で説明した、1.寄附金控除(特定寄附金)と2.寄附金税額控除の違いを簡単に比較してみましょう。

一覧にすると以下になります。

| 種類 | 控除の対象 | 控除の仕組み | ポイント |

|---|---|---|---|

| 所得税の寄付金控除 | 所得税から控除 | 「寄付額−2,000円」×所得税率 | 一般的な制度、確定申告が必要 |

| 住民税の寄付金税額控除 | 住民税から控除 | 「寄付額−2,000円」×控除率(10%など) | 対象になるかは自治体ごとに異なる |

税理士へ相談すべき?

個人単位の小口寄付は、税理士を利用しないケースが多いです。所得税は控除後の収入に応じて税率が変わる仕組みになっているため、専門家に相談すれば効率良く節税できる寄付額を算出してくれます。

しかし、平均的な収入の個人では節税で得られる恩恵よりも税理士報酬の方が高くなってしまいます。高所得者や経営者など既に税理士と付き合いがある場合は、税金の専門家に相談しながら寄付するとよいでしょう。

参考元URL:

国税庁「寄附金控除」